搜索

医院专家介绍

企业动态

05 21,2019 胰腺癌如何预防?

05 21,2019 心肌梗塞如何检查最精确?冠状动脉造影

05 21,2019 抗老化,日本医学美容

05 21,2019 治疗盆腔炎吃什么药好?

05 21,2019 风湿性心脏病术后锻炼有必要吗 要注意什么呢

05 21,2019 白领预防糖尿病5小妙招

热门关键词

- 来源: 日本再生医療臨床学会

- 日期: 2022-08-31

再生医療とは、もともと人間がもっている「再生する力」を利用して、元通りに生活することを目指す医療です。再生医療は、特に既存の医薬品では治療が難しい疾患や、有効な治療法が確立されていない疾病に対し、先端医療として期待され、実績を上げています。

再生医療の特徴は、従来の外科的手術や化学的治療、内科的治療ではなく、患者自身の細胞を利用した治療法である点です。

再生医療の中でも、幹細胞治療は、患者から採取した幹細胞を培養増殖させ、同じ患者に投与するため、アレルギーなどの副反応のリスクがほとんどなく、国に承認された安全な治療法です。培養増殖した幹細胞は、損傷した組織や臓器を再生させ、本来の機能を修復・改善させます。また、幹細胞は抗炎症作用が働くので、身体の傷みや炎症を軽減させる役割もあります。

幹細胞治療を行う医療機関と実施する医師、並びに培養施設は、厚生労働省で認可・管理されており、それ以外の病院やクリニックでは、幹細胞治療は実施できません。

治療名一覧

厚生労働省に提出された再生医療等提供計画(第二種)の治療名の一覧です。【2021年8月現在】

※治療名は簡素化して記載しています。

運動機能に関する治療

脊髄損傷の治療・関節症の治療・変形性関節症の治療・慢性関節炎の治療・スポーツ傷害の治療・慢性疼痛の治療・慢性筋骨格系疼痛の治療・靭帯欠損の治療・腱欠損の治療・顎骨欠損の治療・関節内組織損傷の治療

臓器に関する治療

脳梗塞の治療・脳梗塞後遺症の治療・脳卒中の治療・脳卒中後遺症の治療・脳血管障害の治療・心不全の治療・重症虚血性心疾患の治療・肝硬変の治療・肝障害の治療・慢性潰瘍病変の治療・非アルコール性脂肪肝炎の治療・2型糖尿病の治療・境界型糖尿病の治療・初期糖尿病の進展予防の治療・炎症性腸疾患の治療

血管に関する治療

動脈硬化症の治療・動脈硬化予防の治療・下肢血管再生の治療・血管再生治療・重症下肢虚血疾患の治療

皮ふに関する治療

アトピー性皮膚炎の治療・皮ふの再生治療・ざ瘡癒痕の治療・皮ふ陥凹性変形の治療・皮ふの加齢性変化の治療・放射性皮ふ炎の治療・熱傷の治療・瘢痕の治療・にきび痕の治療・潰瘍の治療・母斑の治療・白斑の治療・毛髪の加齢による減少の治療

眼に関する治療

角膜疾患組織の再生治療

神経に関する治療

皮下組織欠損の治療・顔面拘縮症の治療・神経変性疾患の治療・自己免疫疾患の治療・免疫老化の治療・中枢神経障害の治療

女性に対する治療

不妊治療・卵巣機能低下の治療・更年期障害の治療・乳房組織欠損の治療・豊胸治療

難病・その他の治療

リンパ浮腫の治療・難治療神経変性疾患(ALS・SCD・DLB・PSP)の治療・難治療性呼吸器間質性疾患の治療・特発性肺線維症の治療・間質性肺炎の治療・パーキンソン病の治療・アルツハイマー型認知症の治療・認知機能障害の治療。

こころに関する治療

不定愁訴の治療

口腔に関する治療

不可逆性歯髄炎の治療・歯槽骨の治療

これまで治療法がなかった病気やケガに対して、新しい医療として治療が叶う可能性があり、難病の原因解明や薬の開発が進められているところです。

しかし、日本では現在、厚生労働省が承認していて、保険が適用となる再生医療等製品が10種類に限られており、まだまだ安全性や有効性は確認段階となっています。幹細胞(Stem Cell)とは、様々な細胞を生み出す能力をもった特別な細胞のことです。この幹細胞を利用して病気の治療を行ったり、身体的な欠損を補ったり、あるいは健康増進に役立てたりする再生医療が、現在の日本で行われています。

外科的処置や薬、人工物を使って治療を行うのではなく、ヒト由来の幹細胞を利用し、他の組織細胞に変化する能力によって治療の目的を果たそうとするものです。主に現代の医療では根治が難しい病気などの新しい治療法として期待が寄せられています。

再生医療に期待されること

細胞の再生能力の強さや弱さ、また再生能力のない細胞など、細胞の性質を知ることが、再生医療の根幹ともいえます。

例えば、肝臓は再生能力が高い細胞で出来ているので、肝臓を一部切除しても、自然に元の大きさまで再生します。また、筋肉も損傷した場合、時間はかかりますが、ゆっくりと再生することができます。

しかし、再生しない細胞で出来ている神経細胞や心筋細胞は、組織の損傷や、細胞が死滅した場合には、自然再生を期待することができません。

幹細胞治療は、再生能力のない細胞でできている臓器等に対し、人工的に培養増殖した幹細胞を投与することで、その患部を活性化させ、機能回復を図ることが、期待できる治療です。また、再生能力をもつ細胞で出来ている患部の場合は、幹細胞を投与することで、回復するスピードを速める効果もあると言われています。

医学の発達とともに、私たちの平均寿命は延びました。

しかし、一方で、細胞の老化が原因となって引き起こされる加齢性の疾患も増えています。

体内のあらゆる細胞について、解析と研究、臨床が進むことで、再生医療は、今後も様々な治療の開発や予防医学として機能を果たすことを期待されています。

幹細胞治療の種類は?

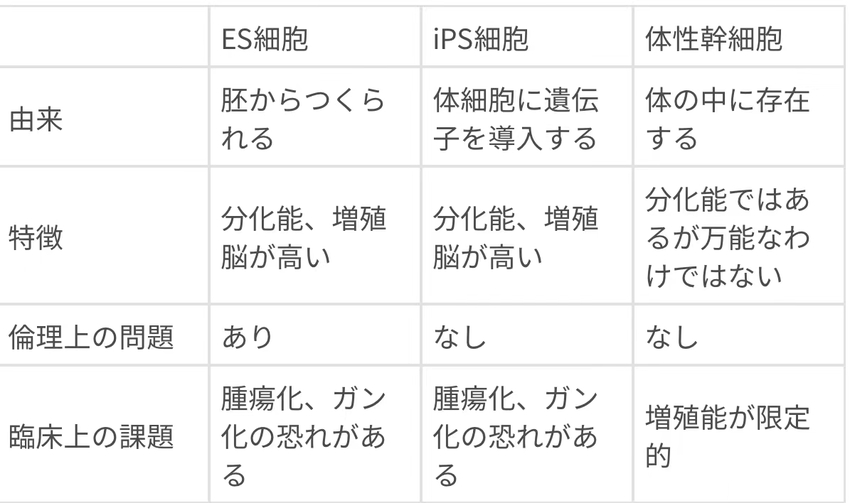

現在受けることができる再生医療や、将来受けられる可能性のある幹細胞を用いた再生医療は大きく3種類で、ES細胞、iPS細胞、体性幹細胞となります。

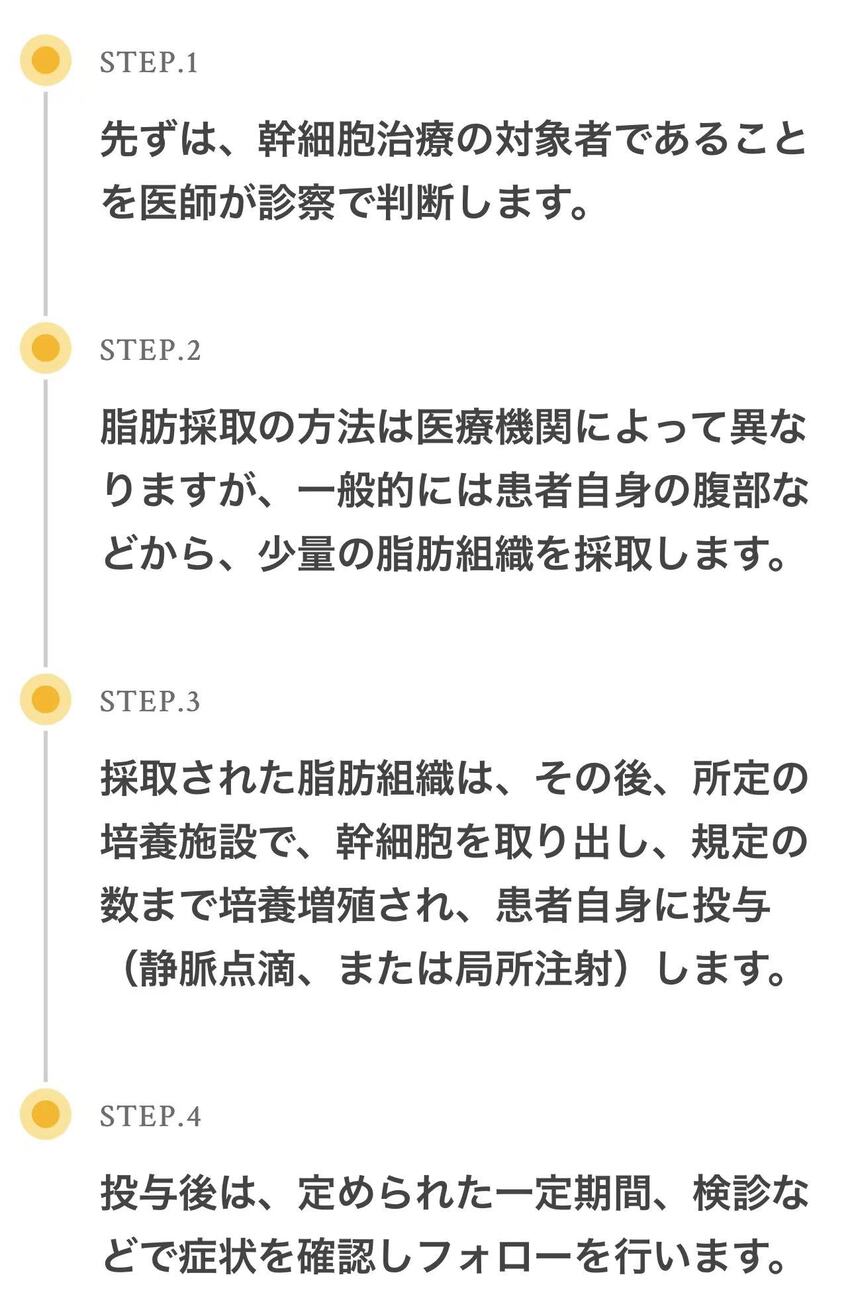

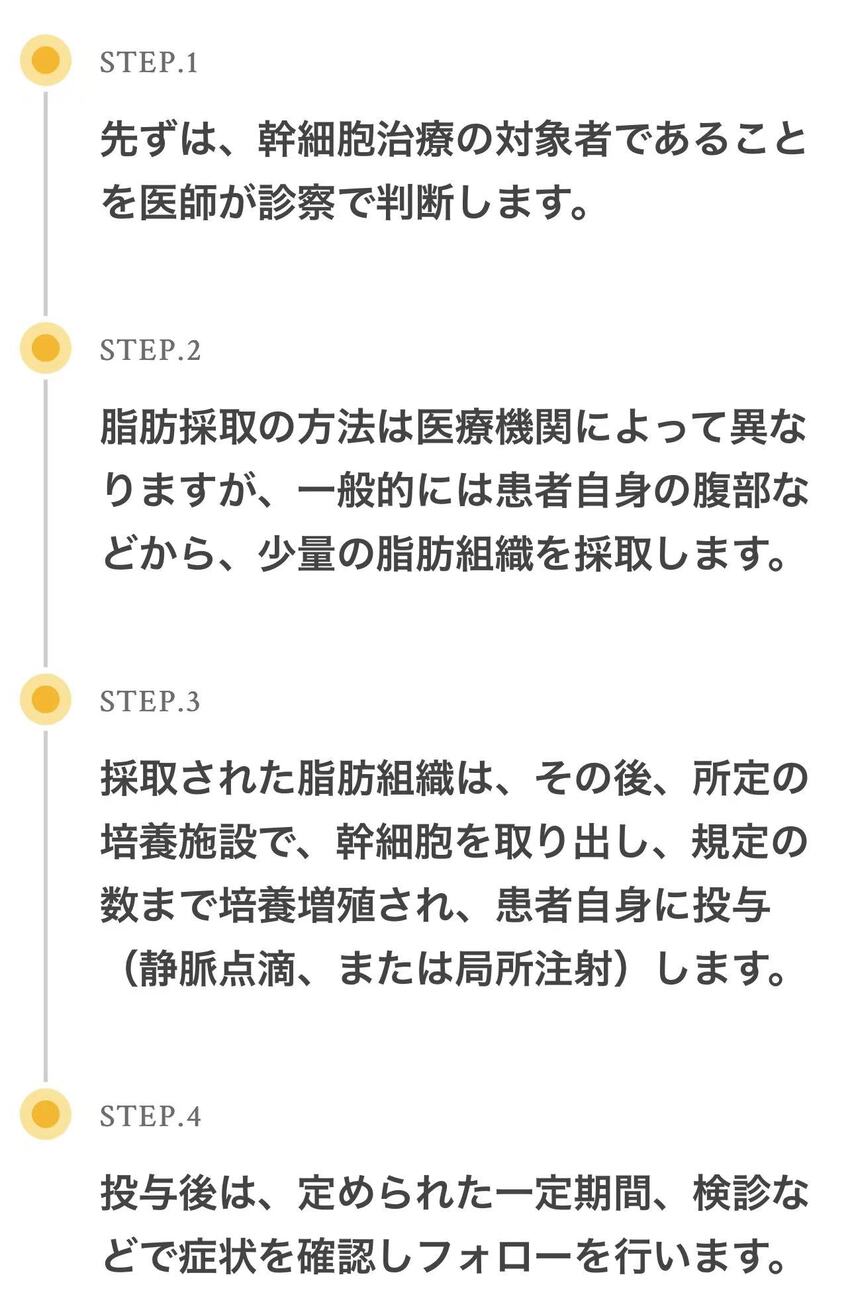

幹細胞治療の流れとは

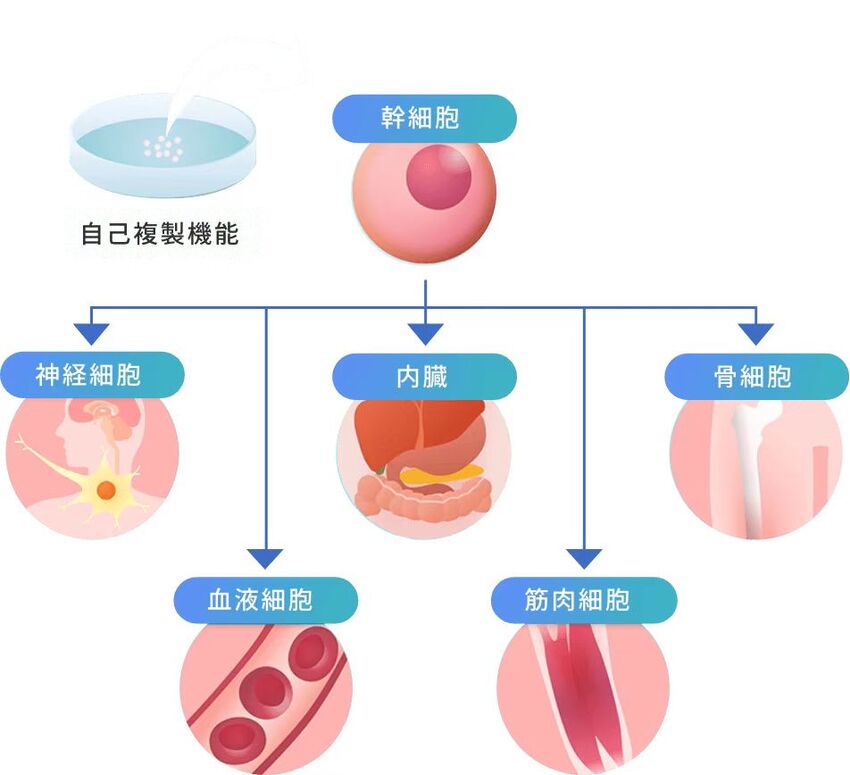

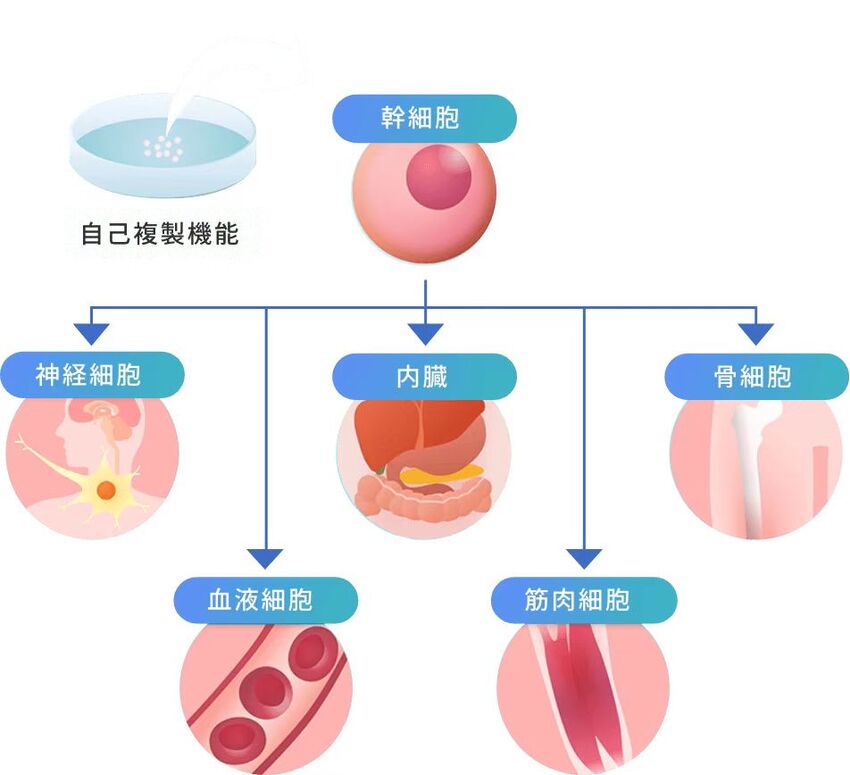

幹細胞とは

再生医療で利用される幹細胞とは、絶えず入れ替わる組織を保つために、失われた細胞を再び生み出し補充する力をもった細胞です。

幹細胞は分化能(さまざまな細胞に変化する能力)と自己複製能(自分とまったく同じ能力をもった細胞に分裂することができる能力)を持っています。

また、幹細胞は大きく2つに分けられており、どのような細胞でも作り出すことができる多能性幹細胞と、決まった組織や臓器で消えていく細胞の代わりをつくり続ける組織幹細胞があります。

組織幹細胞の中でも、筋肉や軟骨に変化できる間葉系幹細胞が再生医療で多く使用されていて、間葉系幹細胞は脂肪由来、骨髄由来、歯髄由来、臍帯由来などが代表的です。

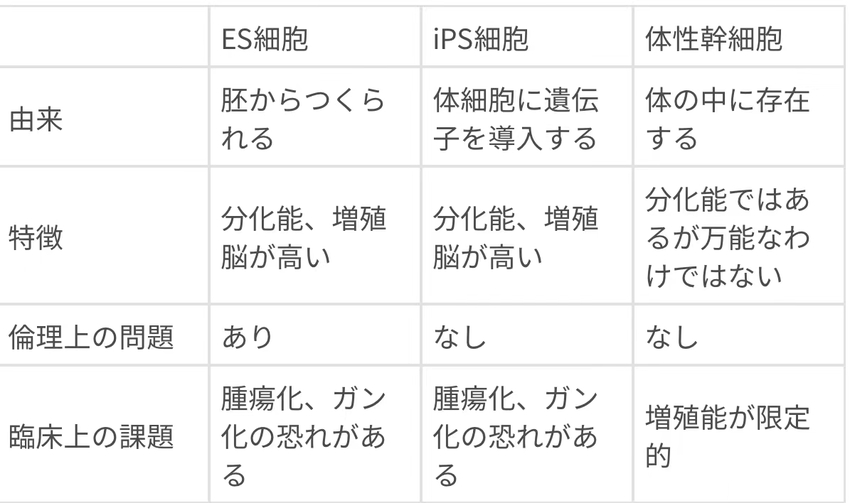

幹細胞を用いた再生医療

現在受けることができる再生医療や、将来受けられる可能性のある幹細胞を用いた再生医療は大きく3種類で、ES細胞、iPS細胞、体性幹細胞となります。

以下はそれぞれの再生医療について由来や特徴をまとめたものです。

3.1 iPS細胞/[Induced Pluripotent Stem Cell]とは?

iPS細胞は2006年に誕生した新しい多能性幹細胞で、再生医療を実現するために重要な役割を果たすと期待されています。

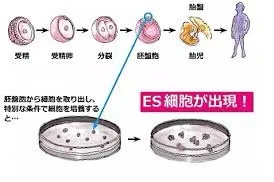

iPS細胞発明された背景は➡病気やケガで失われた臓器などを再生するための研究は数十年前から研究されていました。 1981年には、ケンブリッジ大学(イギリス)のマーティン・エバンス博士らが、マウスの胚盤胞からES細胞(embryonic stem cell:胚性幹細胞)を樹立することに成功しました。 ES細胞は代表的な多能性幹細胞の一つで、あらゆる組織の細胞に分化することができます。

その17年後、1998年にウィスコンシン大学(アメリカ)のジェームズ・トムソン教授が、ヒトES細胞の樹立に成功しました。 ヒトES細胞を使い、人間のあらゆる組織や臓器の細胞を作り出すことにより、難治性疾患に対する細胞移植治療などの再生医療が可能になると期待がふくらみました。

しかし、ES細胞は、不妊治療で使用されず廃棄予定の受精卵を用いるものの、発生初期の胚を破壊して作るため、子になる可能性を持った受精卵を壊すことに抵抗感を持つ人々も少なくなく、ES細胞研究に対して厳しい規制をかける国も少なくありません。 このような状況下では、研究目的といえども、ES細胞を作製することが容易ではありません。また、患者さん由来のES細胞を作ることは技術的に困難なので、他人のES細胞から作った組織や臓器の細胞を移植した場合、拒絶反応が起こるという問題もあります。

このような問題を回避する多能性幹細胞の作製方法が世界中で研究されていましたが、山中教授のグループは2006年にマウスの、2007年に人間の皮膚細胞からiPS細胞の樹立に世界で初めて成功したと報告しました。

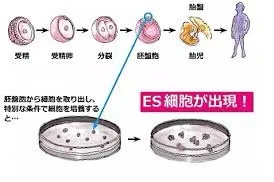

3.2 ES細胞「Embryonic Stem cell」とは

ES細胞は、人の初期胚から取り出した幹細胞で、多能性をもったままシャーレの中で培養し続けることができる細胞です。

「Embryonic Stem cell」の頭文字をとった言葉です。1981年にイギリスのエヴァンスがマウスのES細胞を樹立したのがはじまりで、パーキンソン病などの難病治療の道を開くことができると期待されています。

さらに、ES細胞は、ほぼ無限に増えることができ、体のどの部分の細胞にも変化できますが、受精卵から作り出されることが、倫理面で問題があるとされていることや、ガン化する可能性があること、拒絶反応が起こる可能性があることなどが問題視されています。

3.3 体性幹細胞「Somatic Stem Cells」

私達の体の中に存在し、組織や臓器を長期にわたって維持する重要な細胞です。きまった組織や臓器で、消えゆく細胞のかわりを造り続けている幹細胞です。一定の限られた種類の細胞に分化が可能ですが、分裂回数には限りがあります。体性幹細胞は、私たちの体に既にある幹細胞です。 全ての体の部位に変身できるわけではありませんが筋肉や軟骨、お肌など十分多くの種類に変身できます。 現在、再生医療で最も多く利用されている幹細胞であり、その効果や安全性も示されています。 体性幹細胞はES細胞/iPS細胞と違い、倫理面や癌化の心配はありません。体性幹細胞には、神経幹細胞、間葉系幹細胞、造血幹細胞など複数の種類があり、生体のさまざまな組織に存在します。体性幹細胞とは、生体内に存在し、限られた複数の細胞に分化できる幹細胞です。 体性幹細胞の一つであるMSC(間葉系幹細胞)は、骨や軟骨、血管、心筋細胞に分化できる能力をもつ細胞です。 MSCは、骨髄、臍帯組織(さい帯組織)や臍帯血(さい帯血)、脂肪組織などから比較的容易に得ることができます。

4.1 幹細胞のメリット

・すでに病気やケガの治療に取り入れられている

・副作用が少ない

体細胞治療は1970年から実際に活用されて治療が進められていて、安全な治療となるため副作用もほとんどないことで知られています。

ES細胞やiPS細胞のように万能なわけではありませんが、ガン化するリスクが少なく技術も確立しているため、治療を受けやすいという点がメリットといえるでしょう。

4.2 幹細胞のデメリット

・さまざまな細胞に分化することができない

・高額な医療である

体性幹細胞は、血液系の細胞に分化するなら造血幹細胞、神経細胞に分化するなら神経幹細胞といったように、さまざまな細胞に分化することはできません。

また、費用相場については後述しますが、保険で受けられる治療もあればまだまだ自由診療のクリニックも多く、受ける治療によっては費用が高額となってしまうことがデメリットとなります。

5 膝への人工関節術を避ける手段としても有効

幹細胞による再生医療は、膝関節に注射することですり減った軟骨が再生されて手術をしなくてもよくなる可能性があります。培養しないと培養する治療はあります。

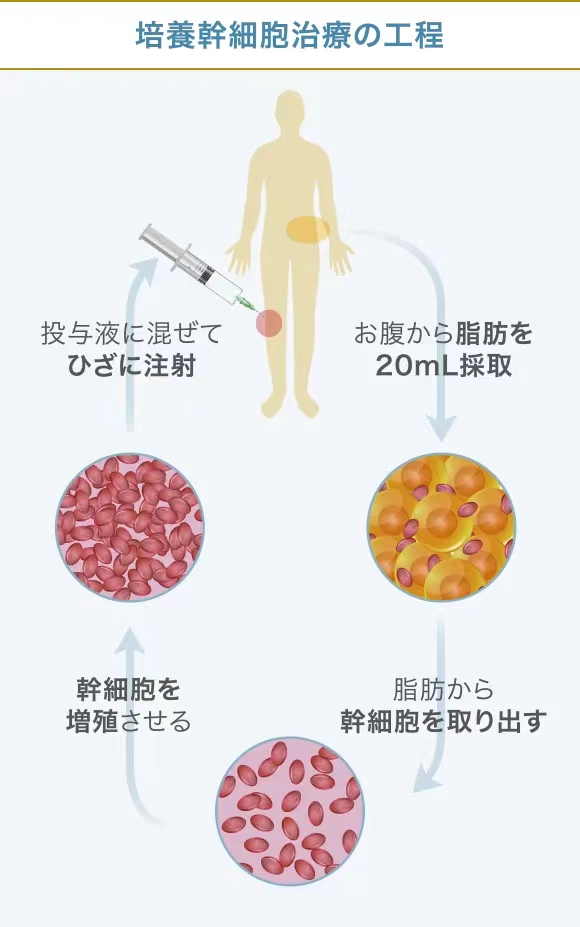

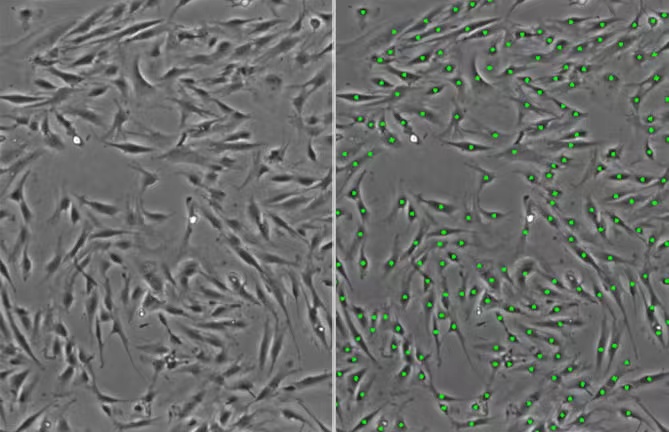

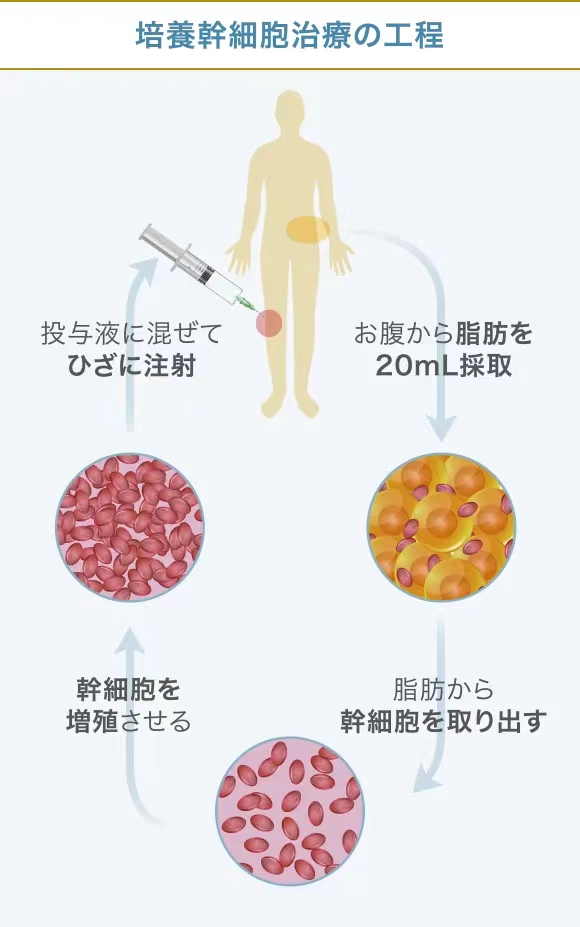

下記の図解のどおり違いが分かります。

幹細胞治療は、変形性ひざ関節症という、膝の関節がすり減ることで徐々に炎症が起こっていき、進行してしまう病気に有効だとされています。

治療方法

幹細胞は人間の体内にある、特定の細胞に成長する前の赤ちゃん細胞です。それを体外で増やしてからひざに注射して、痛みや関節内の状態改善を図るというのがこの治療。

患者さまのお腹の脂肪20mLから幹細胞を取り出します。ひざ関節の痛みの改善や軟骨破壊の抑制が期待できるため、手術ができなかったり、したくないという方の選択肢として、近年注目が高まっている治療法のひとつです。

手術はもともとの持病や年齢によるリスクがあり選択したくないという方も多く、海外のスポーツ選手なども取り入れている最先端の治療として、幹細胞治療が注目されています。

変形が初期の段階でも、変形が進行する前に幹細胞治療を受けることで変形性ひざ関節症の予防ができます。

6 幹細胞による再生医療にかかる費用は?

保険適用の場合は数百万~1500万円程度の相場から2~3割の負担となるため、500万円以内には収めることができるという治療です。

この場合、医療費が高額となるため、年収によって高額療養費制度を利用できます。

保険適用にならないケースでは、安くて数十万円、高額なもので1000万円以上となります。

7 幹細胞治療と幹細胞培養上清液の違い

幹細胞培養上清液とは

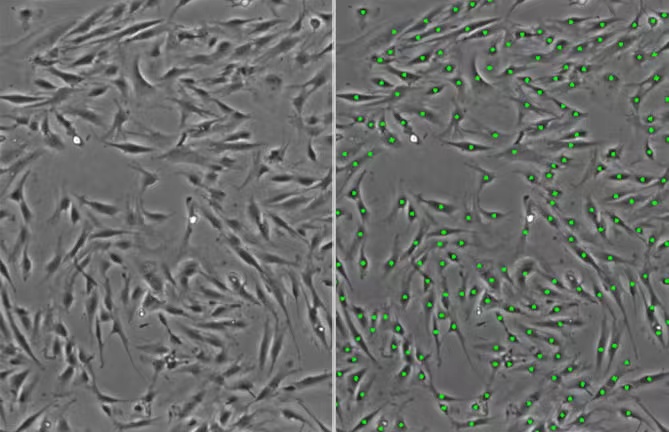

幹細胞培養上清液(じょうせいえき)は、幹細胞を培養増殖するために利用した溶液の上澄みのことです。以前は、幹細胞の培養増殖が完成すると、幹細胞を取り出したあとのこの溶液は、医療廃棄物として処分されていました。

幹細胞培養上清液は、「幹細胞を取り出したこの溶液にも、幹細胞と同様に有効な物質が滲み出し、治療に役立つのではないか?」という研究者たちの新しい仮説等に基づく研究や実験の結果、医療品として、誕生しました。

現在では、幹細胞培養上清液は、診療科目を限定せず、さまざまな医療現場で、治療に用いられるようになりました。

臨床医療品としての幹細胞培養上清液

現在、培養が行われている間葉系幹細胞の多くは、脂肪、臍帯、歯髄、骨髄に由来します。

幹細胞培養上清液は、幹細胞培養液から、幹細胞を取り出しただけでは、臨床医療品として使えません。

培養増殖が完了した幹細胞を全て取り出した後に、幹細胞培養液を遠心分離し、不純物などを取り出し、ろ過、減菌などいくつかの処理工程を行い、ウイルス検査に合格した製品が、医療品として認められます。したがって、幹細胞培養上清液には、幹細胞自体は含まれていません。

臨床医療品として使用する幹細胞培養上清液は、厚生労働省から認可された培養施設で作られた、安全性に高く、高品質な幹細胞培養上清液を用いることが主です。

最近では、外用薬のみならず、品質の高いものは注射薬や点鼻薬、点眼薬としても使用されています。

幹細胞治療と幹細胞培養上清液治療の違い

幹細胞治療も幹細胞培養液治療も、細胞を修復したり再生したりする力を応用する点では同じですが、決定的に違う部分があります。

それは、幹細胞治療は、患者自身の幹細胞であるのに対し、幹細胞培養上清液は、ヒト由来ですが、他家の幹細胞を培養した際の上清液を使う点です。

幹細胞と同様に、厳重に管理された培養施設で製造され、ウイルス検査をはじめ、安全性にも問題ない臨床医療品ですので、幹細胞治療と同様に、安心して治療をうけることができます。

再生医療の特徴は、従来の外科的手術や化学的治療、内科的治療ではなく、患者自身の細胞を利用した治療法である点です。

再生医療の中でも、幹細胞治療は、患者から採取した幹細胞を培養増殖させ、同じ患者に投与するため、アレルギーなどの副反応のリスクがほとんどなく、国に承認された安全な治療法です。培養増殖した幹細胞は、損傷した組織や臓器を再生させ、本来の機能を修復・改善させます。また、幹細胞は抗炎症作用が働くので、身体の傷みや炎症を軽減させる役割もあります。

幹細胞治療を行う医療機関と実施する医師、並びに培養施設は、厚生労働省で認可・管理されており、それ以外の病院やクリニックでは、幹細胞治療は実施できません。

治療名一覧

厚生労働省に提出された再生医療等提供計画(第二種)の治療名の一覧です。【2021年8月現在】

※治療名は簡素化して記載しています。

運動機能に関する治療

脊髄損傷の治療・関節症の治療・変形性関節症の治療・慢性関節炎の治療・スポーツ傷害の治療・慢性疼痛の治療・慢性筋骨格系疼痛の治療・靭帯欠損の治療・腱欠損の治療・顎骨欠損の治療・関節内組織損傷の治療

臓器に関する治療

脳梗塞の治療・脳梗塞後遺症の治療・脳卒中の治療・脳卒中後遺症の治療・脳血管障害の治療・心不全の治療・重症虚血性心疾患の治療・肝硬変の治療・肝障害の治療・慢性潰瘍病変の治療・非アルコール性脂肪肝炎の治療・2型糖尿病の治療・境界型糖尿病の治療・初期糖尿病の進展予防の治療・炎症性腸疾患の治療

血管に関する治療

動脈硬化症の治療・動脈硬化予防の治療・下肢血管再生の治療・血管再生治療・重症下肢虚血疾患の治療

皮ふに関する治療

アトピー性皮膚炎の治療・皮ふの再生治療・ざ瘡癒痕の治療・皮ふ陥凹性変形の治療・皮ふの加齢性変化の治療・放射性皮ふ炎の治療・熱傷の治療・瘢痕の治療・にきび痕の治療・潰瘍の治療・母斑の治療・白斑の治療・毛髪の加齢による減少の治療

眼に関する治療

角膜疾患組織の再生治療

神経に関する治療

皮下組織欠損の治療・顔面拘縮症の治療・神経変性疾患の治療・自己免疫疾患の治療・免疫老化の治療・中枢神経障害の治療

女性に対する治療

不妊治療・卵巣機能低下の治療・更年期障害の治療・乳房組織欠損の治療・豊胸治療

難病・その他の治療

リンパ浮腫の治療・難治療神経変性疾患(ALS・SCD・DLB・PSP)の治療・難治療性呼吸器間質性疾患の治療・特発性肺線維症の治療・間質性肺炎の治療・パーキンソン病の治療・アルツハイマー型認知症の治療・認知機能障害の治療。

こころに関する治療

不定愁訴の治療

口腔に関する治療

不可逆性歯髄炎の治療・歯槽骨の治療

これまで治療法がなかった病気やケガに対して、新しい医療として治療が叶う可能性があり、難病の原因解明や薬の開発が進められているところです。

しかし、日本では現在、厚生労働省が承認していて、保険が適用となる再生医療等製品が10種類に限られており、まだまだ安全性や有効性は確認段階となっています。幹細胞(Stem Cell)とは、様々な細胞を生み出す能力をもった特別な細胞のことです。この幹細胞を利用して病気の治療を行ったり、身体的な欠損を補ったり、あるいは健康増進に役立てたりする再生医療が、現在の日本で行われています。

外科的処置や薬、人工物を使って治療を行うのではなく、ヒト由来の幹細胞を利用し、他の組織細胞に変化する能力によって治療の目的を果たそうとするものです。主に現代の医療では根治が難しい病気などの新しい治療法として期待が寄せられています。

再生医療に期待されること

細胞の再生能力の強さや弱さ、また再生能力のない細胞など、細胞の性質を知ることが、再生医療の根幹ともいえます。

例えば、肝臓は再生能力が高い細胞で出来ているので、肝臓を一部切除しても、自然に元の大きさまで再生します。また、筋肉も損傷した場合、時間はかかりますが、ゆっくりと再生することができます。

しかし、再生しない細胞で出来ている神経細胞や心筋細胞は、組織の損傷や、細胞が死滅した場合には、自然再生を期待することができません。

幹細胞治療は、再生能力のない細胞でできている臓器等に対し、人工的に培養増殖した幹細胞を投与することで、その患部を活性化させ、機能回復を図ることが、期待できる治療です。また、再生能力をもつ細胞で出来ている患部の場合は、幹細胞を投与することで、回復するスピードを速める効果もあると言われています。

医学の発達とともに、私たちの平均寿命は延びました。

しかし、一方で、細胞の老化が原因となって引き起こされる加齢性の疾患も増えています。

体内のあらゆる細胞について、解析と研究、臨床が進むことで、再生医療は、今後も様々な治療の開発や予防医学として機能を果たすことを期待されています。

幹細胞治療の種類は?

現在受けることができる再生医療や、将来受けられる可能性のある幹細胞を用いた再生医療は大きく3種類で、ES細胞、iPS細胞、体性幹細胞となります。

幹細胞治療の流れとは

幹細胞とは

再生医療で利用される幹細胞とは、絶えず入れ替わる組織を保つために、失われた細胞を再び生み出し補充する力をもった細胞です。

幹細胞は分化能(さまざまな細胞に変化する能力)と自己複製能(自分とまったく同じ能力をもった細胞に分裂することができる能力)を持っています。

また、幹細胞は大きく2つに分けられており、どのような細胞でも作り出すことができる多能性幹細胞と、決まった組織や臓器で消えていく細胞の代わりをつくり続ける組織幹細胞があります。

組織幹細胞の中でも、筋肉や軟骨に変化できる間葉系幹細胞が再生医療で多く使用されていて、間葉系幹細胞は脂肪由来、骨髄由来、歯髄由来、臍帯由来などが代表的です。

幹細胞を用いた再生医療

現在受けることができる再生医療や、将来受けられる可能性のある幹細胞を用いた再生医療は大きく3種類で、ES細胞、iPS細胞、体性幹細胞となります。

以下はそれぞれの再生医療について由来や特徴をまとめたものです。

3.1 iPS細胞/[Induced Pluripotent Stem Cell]とは?

iPS細胞は2006年に誕生した新しい多能性幹細胞で、再生医療を実現するために重要な役割を果たすと期待されています。

iPS細胞発明された背景は➡病気やケガで失われた臓器などを再生するための研究は数十年前から研究されていました。 1981年には、ケンブリッジ大学(イギリス)のマーティン・エバンス博士らが、マウスの胚盤胞からES細胞(embryonic stem cell:胚性幹細胞)を樹立することに成功しました。 ES細胞は代表的な多能性幹細胞の一つで、あらゆる組織の細胞に分化することができます。

その17年後、1998年にウィスコンシン大学(アメリカ)のジェームズ・トムソン教授が、ヒトES細胞の樹立に成功しました。 ヒトES細胞を使い、人間のあらゆる組織や臓器の細胞を作り出すことにより、難治性疾患に対する細胞移植治療などの再生医療が可能になると期待がふくらみました。

しかし、ES細胞は、不妊治療で使用されず廃棄予定の受精卵を用いるものの、発生初期の胚を破壊して作るため、子になる可能性を持った受精卵を壊すことに抵抗感を持つ人々も少なくなく、ES細胞研究に対して厳しい規制をかける国も少なくありません。 このような状況下では、研究目的といえども、ES細胞を作製することが容易ではありません。また、患者さん由来のES細胞を作ることは技術的に困難なので、他人のES細胞から作った組織や臓器の細胞を移植した場合、拒絶反応が起こるという問題もあります。

このような問題を回避する多能性幹細胞の作製方法が世界中で研究されていましたが、山中教授のグループは2006年にマウスの、2007年に人間の皮膚細胞からiPS細胞の樹立に世界で初めて成功したと報告しました。

iPS細胞技術が確立し、医療への応用が可能になったとしたら、どんな病気やケガでも治療可能になるのですか?理論上、身体を構成する細胞であれば、iPS細胞はどのような細胞へも分化できますが、それが何にでも応用可能であるとは限りません。 例えば、記憶を司る脳が損なわれてしまう場合などは、神経科学の分野においても記憶の形成などはいまだ大きな謎の一つでもあります。

また、細胞移植を行うことなく、新規の薬剤や治療機器の登場を待つほうがよい場合もあると考えられます。 したがって、他の研究分野の発展とも並行し連携しながら、どのような疾患の治療にiPS細胞技術が有効であるかを検討する必要があります。

iPS細胞は、どんな年齢の人の体細胞からも作製できるのです。山中教授のグループでは、6歳から81歳まで様々な年齢の日本人の皮膚細胞からiPS細胞の作製に成功しています。それらのiPS細胞の多能性に大きな違いはありません。

iPS細胞は、ES細胞と比べて、下記の点で画期的です。ES細胞は受精後6、7日目の胚盤胞から細胞を取り出し、それを培養することによって作製されます。一方、iPS細胞は皮膚や血液など、採取しやすい体細胞を使って作ることができます。 また、ES細胞と違って、iPS細胞は患者さん自身の細胞から作製することができ、分化した組織や臓器の細胞を移植した場合、拒絶反応が起こりにくいと考えられます。

3.2 ES細胞「Embryonic Stem cell」とは

ES細胞は、人の初期胚から取り出した幹細胞で、多能性をもったままシャーレの中で培養し続けることができる細胞です。

「Embryonic Stem cell」の頭文字をとった言葉です。1981年にイギリスのエヴァンスがマウスのES細胞を樹立したのがはじまりで、パーキンソン病などの難病治療の道を開くことができると期待されています。

さらに、ES細胞は、ほぼ無限に増えることができ、体のどの部分の細胞にも変化できますが、受精卵から作り出されることが、倫理面で問題があるとされていることや、ガン化する可能性があること、拒絶反応が起こる可能性があることなどが問題視されています。

3.3 体性幹細胞「Somatic Stem Cells」

私達の体の中に存在し、組織や臓器を長期にわたって維持する重要な細胞です。きまった組織や臓器で、消えゆく細胞のかわりを造り続けている幹細胞です。一定の限られた種類の細胞に分化が可能ですが、分裂回数には限りがあります。体性幹細胞は、私たちの体に既にある幹細胞です。 全ての体の部位に変身できるわけではありませんが筋肉や軟骨、お肌など十分多くの種類に変身できます。 現在、再生医療で最も多く利用されている幹細胞であり、その効果や安全性も示されています。 体性幹細胞はES細胞/iPS細胞と違い、倫理面や癌化の心配はありません。体性幹細胞には、神経幹細胞、間葉系幹細胞、造血幹細胞など複数の種類があり、生体のさまざまな組織に存在します。体性幹細胞とは、生体内に存在し、限られた複数の細胞に分化できる幹細胞です。 体性幹細胞の一つであるMSC(間葉系幹細胞)は、骨や軟骨、血管、心筋細胞に分化できる能力をもつ細胞です。 MSCは、骨髄、臍帯組織(さい帯組織)や臍帯血(さい帯血)、脂肪組織などから比較的容易に得ることができます。

4.1 幹細胞のメリット

・すでに病気やケガの治療に取り入れられている

・副作用が少ない

体細胞治療は1970年から実際に活用されて治療が進められていて、安全な治療となるため副作用もほとんどないことで知られています。

ES細胞やiPS細胞のように万能なわけではありませんが、ガン化するリスクが少なく技術も確立しているため、治療を受けやすいという点がメリットといえるでしょう。

4.2 幹細胞のデメリット

・さまざまな細胞に分化することができない

・高額な医療である

体性幹細胞は、血液系の細胞に分化するなら造血幹細胞、神経細胞に分化するなら神経幹細胞といったように、さまざまな細胞に分化することはできません。

また、費用相場については後述しますが、保険で受けられる治療もあればまだまだ自由診療のクリニックも多く、受ける治療によっては費用が高額となってしまうことがデメリットとなります。

5 膝への人工関節術を避ける手段としても有効

幹細胞による再生医療は、膝関節に注射することですり減った軟骨が再生されて手術をしなくてもよくなる可能性があります。培養しないと培養する治療はあります。

下記の図解のどおり違いが分かります。

幹細胞治療は、変形性ひざ関節症という、膝の関節がすり減ることで徐々に炎症が起こっていき、進行してしまう病気に有効だとされています。

治療方法

幹細胞は人間の体内にある、特定の細胞に成長する前の赤ちゃん細胞です。それを体外で増やしてからひざに注射して、痛みや関節内の状態改善を図るというのがこの治療。

患者さまのお腹の脂肪20mLから幹細胞を取り出します。ひざ関節の痛みの改善や軟骨破壊の抑制が期待できるため、手術ができなかったり、したくないという方の選択肢として、近年注目が高まっている治療法のひとつです。

手術はもともとの持病や年齢によるリスクがあり選択したくないという方も多く、海外のスポーツ選手なども取り入れている最先端の治療として、幹細胞治療が注目されています。

変形が初期の段階でも、変形が進行する前に幹細胞治療を受けることで変形性ひざ関節症の予防ができます。

6 幹細胞による再生医療にかかる費用は?

保険適用の場合は数百万~1500万円程度の相場から2~3割の負担となるため、500万円以内には収めることができるという治療です。

この場合、医療費が高額となるため、年収によって高額療養費制度を利用できます。

保険適用にならないケースでは、安くて数十万円、高額なもので1000万円以上となります。

7 幹細胞治療と幹細胞培養上清液の違い

幹細胞培養上清液とは

幹細胞培養上清液(じょうせいえき)は、幹細胞を培養増殖するために利用した溶液の上澄みのことです。以前は、幹細胞の培養増殖が完成すると、幹細胞を取り出したあとのこの溶液は、医療廃棄物として処分されていました。

幹細胞培養上清液は、「幹細胞を取り出したこの溶液にも、幹細胞と同様に有効な物質が滲み出し、治療に役立つのではないか?」という研究者たちの新しい仮説等に基づく研究や実験の結果、医療品として、誕生しました。

現在では、幹細胞培養上清液は、診療科目を限定せず、さまざまな医療現場で、治療に用いられるようになりました。

臨床医療品としての幹細胞培養上清液

現在、培養が行われている間葉系幹細胞の多くは、脂肪、臍帯、歯髄、骨髄に由来します。

幹細胞培養上清液は、幹細胞培養液から、幹細胞を取り出しただけでは、臨床医療品として使えません。

培養増殖が完了した幹細胞を全て取り出した後に、幹細胞培養液を遠心分離し、不純物などを取り出し、ろ過、減菌などいくつかの処理工程を行い、ウイルス検査に合格した製品が、医療品として認められます。したがって、幹細胞培養上清液には、幹細胞自体は含まれていません。

臨床医療品として使用する幹細胞培養上清液は、厚生労働省から認可された培養施設で作られた、安全性に高く、高品質な幹細胞培養上清液を用いることが主です。

最近では、外用薬のみならず、品質の高いものは注射薬や点鼻薬、点眼薬としても使用されています。

幹細胞治療と幹細胞培養上清液治療の違い

幹細胞治療も幹細胞培養液治療も、細胞を修復したり再生したりする力を応用する点では同じですが、決定的に違う部分があります。

それは、幹細胞治療は、患者自身の幹細胞であるのに対し、幹細胞培養上清液は、ヒト由来ですが、他家の幹細胞を培養した際の上清液を使う点です。

幹細胞と同様に、厳重に管理された培養施設で製造され、ウイルス検査をはじめ、安全性にも問題ない臨床医療品ですので、幹細胞治療と同様に、安心して治療をうけることができます。

企业文化

(株式会社)日本国际文化交流协会 国际医疗是日本一家专业的健康服务机构。为您提供在日体检、看病咨询、赴日医疗,高龄人士无障碍住宅设计等各种项目的服务。包括境外远程会诊、医院和专家选择、预约日本医疗机构、配制高端医疗翻译、陪同、老年护理康复用具的推广,高龄老人住宅内装设计及与日本医疗机构的后续联系等所需的各项服务。致力于将日本最尖端的医疗技术,安全安心的医疗服务及最先进的高龄介护服务提供给海内外所需人士。

高端客户体验及就医相关资料>>

联系我们

策划公司:株式会社 日本国際文化交流協会

联 系 人:池田 尹麗

座机/传真:03-6231-6649

联系时间:24小时随时联系

手机号码:81-090-6313-4750

微信号:otherYiling789

Email:Tokyoheadoffice@jicamedical.com

JapanInternationalCultural6@gmail.com

3463301142@qq.com

网址:www.jicamedical.com

联 系 人:池田 尹麗

座机/传真:03-6231-6649

联系时间:24小时随时联系

手机号码:81-090-6313-4750

微信号:otherYiling789

Email:Tokyoheadoffice@jicamedical.com

JapanInternationalCultural6@gmail.com

3463301142@qq.com

网址:www.jicamedical.com

美景赏析

>>